|

|

Step#02

2007/10/06

午前 |

【step2】

50M 6エレアンテナの取外し、地上へ下ろす作業。

6エレのクロスマウントと頂部ベアリング間に錆付いた28MHz用クロスマウントが

あり,この取り外し方法を考慮。

(工 法)

50MHzクロスマウントを何度か上方にずらし、マストを下げる。

鉄塔頂部から10cm程度マストが出た状態で、再度マストを固定。

50MHzクロスマウントおよび、28MHzクロスマウントを抜く。

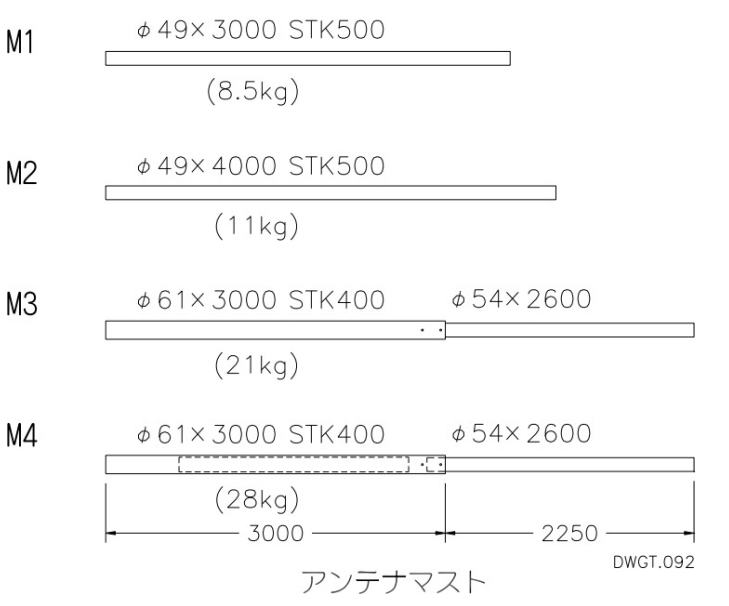

アンテナマスト:CREATE M2(φ49×4m STK500 11kg)

6エレアンテナ: 6kg

(採用した詳細な工法)

2-01 12m高付近まで登り、5D-FBと10D-FBの接続を開放。

2-02 鉄塔頂部まで移動。

2-03 ロープ(1本目)をマスト(11kg)の重心より上に結んだ後、

さらに電工テープを巻きすっぽ抜け防止。

50cm程度の落下を許容する余長を作り鉄塔に結ぶ。

2-04 ロープ(2本目)を50Mアンテナブームと

鉄塔頂部に結び、地上への落下を防止。

2-05 上下のUボルトを緩める(28MHzクロスマウントはStep1で緩め済み)。

2-06 鉄塔頂部のベアリングのクランプ部を慎重に緩め、

マストをゆっくり下降させ、 クロスマウントが容易に引抜ける位置ま

で下げた後、クランプ部を締込み。

2-07 50MHzクロスマウントを上方に引抜き、ロープにてアンテナを下ろす。

2-08 マストに結んであるロープの固定状況を確認した上で、 ベアリングのクランプ

を緩める。

2-09 ロープにて、マストを鉄塔内部を通して下ろす。

|

写真は、step2完了直後(2007/10/06 午前11:30頃) |

鉄塔から降りず約1時間で,アンテナ および マスト を無事地面に下ろせた。

予定外だったのは、

鉄塔頂部から伸びたスローパーアンテナ(実際は1260Khz用周長約40mのLOOP-ANT)の切断。

6エレ八木を下ろす際、バランスを失い絡まってしまった為、やむを得ず切断。

6エレ八木の重心近くにロープを結んだため,ぶら下げ中に回転してしまった!

わざと重心を外して吊り下げるテクニック(ノウハウ)が必要だった。

根本原因は予めLOOPアンテナを切り離しておかおなかったこと(横着は危険) |

|

| 2008 |

この年は、鉄塔本体の解体に着手するかどうか,悩んだ1年間。 |

#03

2009/03/08

(日) |

頂部ベアリング撤去 |

|

| ブレース数本 |

#04

2009/03/10

(火) |

地面から3mぐらいの高さに、6エレ八木を流用した,青色のネットを張った。

解体中にナットやボルトを落下させてしまった場合の為の防護措置。 |

#05

2009/03/11

(水) |

【1度目】

強風 5m~10m/秒

基礎部コンクリートのハツリ・撤去の見積依頼した業者が下見に来た・・・。

|

【2度目】

上まで登りケーブル類はずし。 |

【3度目】

ロータ台撤去。・・段取り悪く、手間取った。 |

【4度目】

上まで登ったが、吹雪に勝てず作業を断念。 |

【5度目】

45分間で、ブレース数本のみ外せた。 |

#07

2009/05/xx |

【1度目の昇り降り】

最上部(U1: 1段目)で3本のレール(柱材)を降ろす前準備。

約1時間の連続作業で無事完了。

3本目(最後の1本)を安全に下ろす工夫が必要

(最初の2本は、既存のレールを落下防止ガイドに使用出来るので楽)

レールの重さは12Kg程度(1ユニット36kg?÷3)

ブレス(斜材)は完全には外さず,各レールに付けた状態で降ろすのが効率的

かつ,ブレースを誤って落下させる心配がない。 |

【2度目の昇り降り】

最上部ブロックU1の柱3本目を撤去。 |

| 2009/06/05 |

体力減退が鉄塔解体決意の大きな要因だったが,

著しい体力減退を起こした持病が判明し,治療により症状改善。

⇒ 早期解体の必要なくなり解体作業を休止。

|

| 2009/6/29 |

体力回復を決意し,ロードレーサ型の自転車(ホビーレース入門レベル)を発注。

土日に30~70kmを走ることを目標。

結果して,蔵王ヒルクライム(標高差1334m!)に

2013年・2014年・2017年 の3回参加できた

|

#08

2009/09/06

(日)快晴

微風。 |

【メ モ】

早朝,、

泉ケ岳(標高差約400m 距離7500m)のヒルクライムに 挑戦したが,

朝9時からの用事と筋力不足 ⇒ ゴール2km手前で断念。

9時からの所用完了後, 4ケ月ぶりに鉄塔解体着手。

1回の登下り(約2時間)で、上から2段目ユニット(U2)の柱1本を残した状態まで解体。

青色ネットは、設置から半年たってしまった・・。

この状態にて解体を継続するか、

嵩下げ鉄塔とするか、選択しなければならない。

【メモ2】

ゲルマラジオ用のLOOPアンテナの頂部高さが10mにまで下がった。

|

|

#09

2009/09/19

(土)

|

【嵩下げ(頂部ユニット吊上げ据付)決定】

散々悩んだあげく,

・ 15m高さ ⇒ 12.5m に嵩下げ

昇り降りや柱上作業を楽にする。

作業時の揺れも小さい。

・ 嵩下げにより,あと10年は運用可能と推察。

【ロープワークやIV線による養生】

昨年より,通算で9日間,鉄塔の昇り降りを繰り返している間に,

安全確保を踏まえた作業品質に格段の進化あり。

【作業結果】

右上写真状態で、左手の柱をガイドに、右側に頂部用の柱を

吊り上げ取付け。

その後、頂部用の柱をガイドに、左側の柱を下した。

ガイドになる柱があると、作業はきわめて楽だ。

しかも早い。

(登頂回数1回)

|

|

#10

2009/09/20

(日) |

早朝の町内活動(地域毎の清掃)の後、残り2本の柱を吊上げし取付た。

最上部ユニットとの入替完了。(登頂回数1回)

ブレースの組付は完了しておらず、右の写真状態。

|

|

|

|

#11

2009/09/22

(火) |

【嵩下(かささげ)げ完了】

まだ、頂部ベアリングやローテータ台を戻していないが,

一応、嵩下げ完了。

上部2ユニット撤去し、最上部ユニットを再度乗せた格好。

1ユニット分(2.4m)低くなったことで格段に登りやすくなった。

※上から2段目の部材には,

ベアリングやローテータ取り付け用の穴が無い為,

1段分の嵩下げするのに,2段目も解体しする必要があった。

|

| 2010/07/17 |

ローカル局の18m鉄塔(新設)最終組上げ

+ 50M×7エレ、14/2/1/28×4エレ + マスト・ロータ取り付けを手伝った。

|

| 2010/07/18 |

【 昨年、鉄塔頂部より下ろしたベアリングのオーバーホール 】

上が洗浄前の写真

摺動(シュウドウ)面・樹脂ローラーともに酷い汚れがあった。

この汚れから、

ローテータもオーバーホール要と思い、

分解したが,汚れ・油切れともに全くなく,驚いた(写真なし)。

構造の違いか?

下右が洗浄・グリアスアップ後、組み付け完了状態の写真

|

組み付け完了(ボトムビュー)

|

ローラーベアリング(樹脂製)はアルミパッドと灯油を使用して洗浄。

摺動(シュウドウ)面側の汚れは、少し底が深いパッドに灯油を満たし、塗装用のハケで洗浄。

自転車用部品組み付けグリスを、たっぷり塗布して組み付け。

スムーズな回転に戻った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2010/11/03 |

ローカル局の18m鉄塔への、V型DP取付けを手伝った。

トップヘビーでも大丈夫なのは,

鉄塔の側面にエレベータが付いている為。

鉄塔の地際の幅が広く,その幅が頂部に向かって緩やかに細くなっている為,

18m高で作業していても揺れが小さいことに驚いた。

※自宅の嵩下げした鉄塔並みの登りやすさと,作業性があった。

結局,地際の広い鉄塔や大き目のアンテナが回転できる敷地の

準備がカギ・・・。

|

|

|

|

| 2010/12/05 |

県内と隣県ローカル局長からの強力かつ多大な支援(物資・労力の両面)を頂き,HFトライバンダー + V/U-GP が組みあがりました(感謝)

ところで,私のメインバンドの50M-6エレの部材は,まだ駐車場の屋根の下!

14/21/28用なのに、3.5M/7Mの受信もクリア・・・・!

ゲルマラジオ用のLOOPアンテナでは,3.5MHZと7MHz帯は常時S9オーバーの家電ノイズに埋もれていたので,この差にビックリ。

2015/11・・・V型DP 7/21/28MHZ併用

|

|

自室の実験机から眺めた夜景です。 |

|

自室の実験・工作机です。

右側は無線機(IC-756,IC-721,IC-551,IC-207・・)。

左側に棚があり,実験用電源や書籍を配置

背後には,中古の各種測定器が散乱

この机で数々の作品が生まれるはずだったのですが,中古の測定器を1台づつ集める

ことに満足してしまった感あり

|

| 2011/03/11 |

【3.11東日本大震災】

自宅の様子を見に職場から短時間帰宅できたのは,翌日の昼でした。 |

| 2011/04/07 |

【4.07最大余震】

寝付いた直後の夜11時過ぎに,極めて大きな余震。

きゃしゃな我が家が全壊するのではと,思うほどの揺れ!

家の中をかたづける猶予もなく,即時出社・・・。

|

| 2013/06/22 |

【KR-800-SDXのコントローラの表示指針が動かない】

市販の輪ゴム(ゴムバンド(内径32mm 幅1.1mm 410本/一袋 160円?))で,・・・・・・・・・・。

|

| 2015/01/02 |

RTTY/CWをパソコンでデコード・・・ |

| 2015/02/11 |

【3.11東日本大震災からまもなく4年】

あと1ケ月で,あれから4年が経つ。 |

| 2015/12/11 |

7/21MHZ短縮DP(ワイヤー)を,鉄塔~2Fベランダに建てたマスト間に張ってみたところ,

非常に調子よかったのだが,見た目に難あり・・・・撤去。

変わりに,

730V-2(28/21/7MHZ)を新たに鉄塔中腹に設置。

|

| 2017/07/17 |

3エレ 八木の給電部に付けていたバランの故障判明(金属ケースに放電痕?) ⇒交換し復旧。

|

|

|

| 2018/09/15 |

SWRが不安定な3エレトライバンダーを地面に降ろし修繕する前準備として

730V-2 を一時撤去 |

| 2018/09/16 |

作業:HFの3エレの,ラジエター撤去

地上で分解時・・ヘアピンスタブ・・ビス固定部の片側を折ってしまった! |

| 2018/09/17 |

作業:同 残ったエレメントをブームごと撤去,730V-2 鉄塔中腹に戻し。 |

| 2020/05/01 |

状況:一昨年秋にこじらせた膝痛が完治せず・・・。

現在は730V-2(鉄塔中腹)とGP,中波LOOPアンテナのみ・・・。 |

| 2020/08/16 |

フルハーネス(手持ちの同一メーカー製の安全帯と,付属アタッチメントで合体)の導入

フルハーネス TH-504

TWIN LANYARD (二丁掛けフック+ショックアブソーバ) |

| 2020/08/22 |

フルハーネス(黒影)デビュー:

鉄塔頂部に残置の7/21M短縮ワイーヤーDPを撤去。 頂部の10D-FBは残置。

memo:局免許の再免許(電子申請) |

| 2020/08/23 |

430/145MHz GP給電ケーブル張替

10D-FBコネクタ不具合?残置。

⇒5D-FBに付替。 730V-2給電ケーブル 5D-FB付け替え。 |

| 2021/02/28 |

作業:HFの3エレ(mc33) 復活

バラン修理(2/21)

ヘアピンスタブ修理(2/27) ローテータ表示器・・3.6V電圧計で仮措置。 |

ローテータコントローラ(KR-800DX)のベルトを輪ゴムで仮処置し仮復旧。

但し,プラスチックギアのシャフト固定ネジ部に割れ発見

⇒ ローテータコントローラ予備(KENPRO H3-1300)入手し,バックアップできること確認。 |

| 2021/09/25 |

MC33 ラジエターのトラップコイル不具合改修

28MHZトラップコイルとトラップケース(21MHZエレメント)の接続部の断線あり

補修により、 14.080MHZでSWR1.01程度に回復

|

| 2023/07/06 |

【13年使用の3エレトライバンダーの撤去】

MC33 ラジエターを下した |

| 2023/07/12 |

MC33 ブーム+2エレメントを下した。 作業中に天候急変するも、無事完了。

|

| 2023/xx/xx |

|

| 2024/09/04 |

20年を経た 2010年9月には鉄塔のサビは確認できなかったが,

34年を経た 2024年9月現在,部分的に薄いサビが散見。

鉄塔本体のサビの状況

西面の垂直部材についてはサビ見られず。

東面の垂直部材は下図に示した位置で薄いサビが確認された。

東に 8~10kmの位置に太平洋があり,この潮風の影響と推察。

この東側の垂直部材について亜鉛入り塗装剤(ローバル・スプレー 3本)にて塗装

|

2025/01/15

気温_7℃

|

中腹に残置していた BSアンテナ取付用金物(MASPRO HBM-45)2Kgを撤去。

準備~片付けまで 約50分間(12:00終了_気温7℃_無風 )

柱上から地面までは,鉄塔内部を吊り下げて降ろした。 |

2025/07/22

最高気温

31.6℃晴天 |

【墜落事故事例】

宮城県内の業業無線_鉄塔メンテナンス作業で墜落事故(死亡)

81才,作業を終え降りる際に12m地点から墜落し10m高で宙づり2時間。

フルハーネスの使用有無不明・墜落の直接原因不明(足を滑らした?)

|

2025/08/05

気温33.5℃

曇り |

50MHz_2エレ撤去(ブームは残置)

同軸ケーブル取り外し(同軸ケーブル側のコネクタの防水処理まで)

位相給電ライン付いたままエレメントを取り外し,地上に下す

・鉄塔頂部に仮固定したロープの一端をエレメント給電部に縛る。

・エレメントクランプのU字ボルトを緩める

・位相給電ラインが付いたままエレメントクランプを前後させブームから抜く

・位相給電ライン付きエレメント(2エレ)をロープで地上に降ろす。

|

2025/08/06

|

ローテータGP撤去

・ローテータ側のマスト締込ボルトを緩め,マストが手で回せる状態にする。

天候悪化(小粒の雨・・数滴)あり,以降の作業順延 |

| 2025/08/07 |

ローテータGP撤去

・ローテータのマストクランプ部に吊り下げロープ結びつけ(ロータの転落予防)

・ローテータの底部側固定ボルト4本取り外し

・マストを抜き,ローテータをロープ吊り下げにて(鉄塔内部)地上に下す。 |

| 2025/08/08 |

マストを下げ,マスト装柱物(5/8λGP,2エレブーム)を撤去

その後、マストを鉄塔内部に吊り降ろす。

※避けなければならない事故:

・マストの落下事故(鉄塔内部での落下につき人的被害はないが・・)

・マストを下げる際に,マスト装柱物とベアリングの間に,手や・指を挟み込む事故 |

| 2025/08/09 |

頂部の円盤,ローターのベースプレート円盤の吊り下げ撤去 |

2025/08/26

|

頂部 78.6MHZ用 2エレ撤去

日中33℃・・→曇り30℃になった所で作業開始 撤去直後・・小雨になりケーブル撤去は順延 |

| 2025/08/31 |

同軸ケーブル・ローター制御ケーブルの撤去 |

|

|

| 2025/09/01 |

頂部水平ブレース撤去

頂部ユニット(U1)の各ブレースの片側を外し柱材に添えた形で固定。

U1の上半分完了

クリエイト社 KT-7Nを単身で解体する際に必要な体力や

作業期間について

【解体工法】

単身での作業では,扱う重量を小さく抑える必要あり

ブレースの片側を外し柱に添えた形にし,3本の柱に分離

した上で,柱材を1本ずつ地面に降ろす工法を採用

【アンテナマストの重量 11Kg 】

CREATE M2(φ49×4m STK500 )

【頂部ユニット U1の推定重量 30kg】

基礎ユニットU7(40kg※)+接地板3面(15kg前後?)・・・57kg

地上ユニットU5(30kg※)×2 ・・・・ 60kg

地上ユニットU4~1(各30kg) ・・・・ 120kg

総重量240kg※

【U1~5 の柱1本の推定重量 10kg+α】

高所でU字吊りおよび補助ロープにて作業ポジションを確保した状態で

ユニット間を繋ぐボルトを抜き取り,

垂直に立つ柱材(十数kg)を持上げ保持する腕力が要求される!

【ジン・ポール(gin pole)】

吊り上げ作業を補助する滑車付きの柱から伸びたロープで撤去対象の

柱材(十数kg)を吊っておくことで,下部ユニットとの接続ボルト抜き取り

直後の危険状態を安全かつ余裕をもって作業できる。

【作業期間】

ブレースはずし、ユニット間の接続ボルト外しが思ったより

時間を要する(35年経過しており,一部のボルトにサビ・・)

1ユニットあたり4時間程度・・・・

老体での単身作業につき,1日に 1~3時間が目安

1ユニットに1~3日かかる・・・

業者に依頼するのが最良・・・・・

|

|

| 2025/09/02 |

・U1の3本の柱材の中央より若干上にロープ固定

・残りのブレースも片側を外し柱材に添えて固定

・3本の柱を1本ずつ、鉄塔内に吊り下げて降ろした |

| 2025/09/08 |

・U3の3本の柱材を個別に吊るための3個の滑車を備えたマストをU4に固定

・U3の3本の柱材に滑車を介した吊りロープを固定

・U3の全ブレースをいずれかの柱材に添えた形で片側外し固定

・3本の柱を1本ずつ下部ユニット(U4)から分離し、鉄塔内に吊り下げ降ろし完了

以上約3時間半(滑車備えたマストの準備含む) |

| 2025/09/10 |

・U4 の3本の柱材を個別に吊るための3個の滑車を備えたマストをU5に固定

・U4 の3本の柱材に滑車を介した吊りロープを固定

・U4 のブレースをいずれかの柱材に添えた形で片側外し固定 |

| 2025/09/11 |

・U4の3本の柱を1本ずつ下部ユニット(U5)から分離し、鉄塔内に吊り下げ降ろし完了

【困ったこと発生】

準備中・・・・県外FMステレオ受信・・・

|

| 2025/09/12 |

・U4の3本の柱を鉄塔内部から鉄塔外に搬出

U4上部のジョイナーJ2を取外し |

| 2025/09/14 |

・U5の上にU3を乗せる準備

U5上部のジョイナーJ3をJ2に取換 |

| 2025/09/15 |

・U5の上にU3を乗せる準備

U3の3本の柱材に3個の滑車を付けたぼうずからの吊りロープを固定

・U3の柱材を1本ずつつり鉄塔内をつり上げ,U5の上に固定 |

| 2025/09/16 |

・U3の3本の柱材を個別に吊るための3個の滑車を備えたマストをU5→U3に固定

・U3の上にU1を乗せる準備

鉄塔内に立てかけた

U1の3本の柱材に3個の滑車を介した吊りロープを固定

・U1の柱材を1本ずつつり鉄塔内を吊り上げ,U3の上に固定 |

| 2025/09/19 |

・仮マストに FA5固定 |

|

| 2025/09/24 |

・49mm径マスト(4m 11kg)・ローター装柱、FA5取付 |

|

| 2025/09/29 |

・中波_ゲルマラジオ用_LOOPアンテナ面積拡大(+18㎡=9m高×2m) |

|

|

|

|